戦前の首里と、首里人(スインチュ)

戦前の首里は、王朝残影。

詩人・佐藤惣之助はこう感嘆しました。

『しづかさよ、空しさよこの首里の都の宵のいろ…』

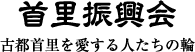

赤瓦屋根の連なる戦前の首里の町並み

戦前の首里は、王朝残影。

詩人・佐藤惣之助はこう感嘆しました。

『しづかさよ、空しさよこの首里の都の宵のいろ…』

明治期から戦前の首里人

戦前の首里は、官僚の町でもありました。明治12年の廃藩置県による王政の解体、士族階級の離散などの社会制度の変遷を生き延びた首里人(スインチュ)は、士族はもとより、泡盛産業の旧家、官公庁の役人だけでなく、首里市民全体が「自分はスインチュ」という気概に満ちていました。

世替わりの不遇をかこちながらも首里人は、社会的技量と非常に高い気位をもっていましたので、その子弟の多くは、出世街道を邁進し、各界に傑出した人物を輩出しました。

また、一方でほかの地域に活路を見出し、県内各地に転居した首里人は、行く先々の村に直接合流するのではなく、既存の村落の近くにひとまず集落(ヤードイ)を構えて、徐々に地歩を固めていきました。

県内各地には、いまでも、それぞれに高い気位を保ちながらそうした「スイナガリ(首里流れ)」としてのルーツを誇る家系も少なくありません。

戦前の首里人

また土地の佇まいに目を移せば、戦前の首里は森の町でした。

石垣に囲まれた民家は例外なく赤い瓦屋根で、雨端(あまはじ)と呼ばれる軒の張り出しが長い上に、亜熱帯照葉樹の屋敷林に深々と覆われて、中からしわぶき一つ聞こえない静まり様でした。

目抜き通りだけは商店が並び、下駄の音や話し声がまばらに聞こえる程度です。

一歩屋敷町に入ると、耳が痛くなるほど、静穏そのもの。物音は、まず枝葉の絶妙な消音効果で分散され、石垣に吸収されて、外界には届きません。

メジロの囀り(さえずり)やけたたましいヒヨドリの声が梢から風に乗って伝わるだけです。

首里のこの異様なほどの静けさに感じ入って、詩に表した人がいます。

佐藤惣之助です。

戦前、『人生劇場』『赤城の子守唄』『人生の並木道』などの

ヒット曲で知られるモダニズム詩人ですが、

旅行で訪れた琉球首里の印象をこう書いています。

佐藤惣之助の「宵夏」の詩

陶芸家浜田庄司の手になる陶板が用いられた

惣之助の「宵夏」の詩碑

『しづかさよ、空しさよ

この首里の都の 宵のいろ

誰に見せやう 眺めさせよう』 (佐藤惣之助)

現在、首里赤平町・虎頭山(とらずやま)の城下町を見おろす山頂にこの詩碑が残されています。

首里城復元前は、城跡入口にあったのですが。

-

-

琉球王国の歴史と変遷

日本の南の果てー亜熱帯の島々に

もうひとつの文化が華ひらいた。

琉球王国、450年。

-

-

首里城と城下町について

城を中心に、町が生まれ、王国が整った。

琉球王朝の華―スイグスク。

-

-

首里の風土、土地柄

高台にあるのに、そこは森と水の町。

珊瑚の島の自然と歴史文化が生んだ

世界遺産・首里城。

-

-

戦前の首里と、首里人

戦前の首里は、王朝残影。

詩人・佐藤惣之助はこう感嘆しました。

『しづかさよ、空しさよこの首里の都の宵のいろ…』

-

-

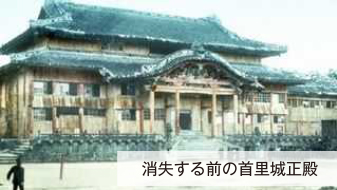

沖縄戦による災禍

首里に日本陸軍司令部があったことから、

王国の史跡・文化遺産のことごとくが消失し、

城下町のすべてが壊滅しました。

-

-

戦後の首里復興

戦争で廃墟と化した首里の町に元の首里人が戻り、

瓦礫を片付け、石垣を積みなおし、

一からの復興が始まりました。

-

-

首里城復元計画と工事

首里城の復元は、本土復帰前の琉球政府の、

そして復帰後は市、県、国あげての

悲願であり、夢でした。