琉球王国の歴史と変遷

日本の南の果てー亜熱帯の島々にもうひとつの文化が華ひらいた。

琉球王国、450年。

日本の南の果てー亜熱帯の島々に

もうひとつの文化が華ひらいた。

琉球王国、450年。

三山統一、大交易時代から琉球文化の隆盛

15世紀前半――

日本本土が室町幕府の崩壊により戦国時代に突入していった時代よりさらに100年も前、南の果ての島々では別の戦国時代がすでに終わりを告げていました。

英雄・尚巴志による、南山・北山・中山の三国に分裂していた琉球の統一。

ここにその後、明治初期までの450年間、歴代の国王をいただいた、日本の歴史・文化とはまったく色合いをことにする琉球王朝が成立しました。

14世紀後期にすでに始められていた明国との進貢貿易と冊封外交。

中国、朝鮮、日本、マラッカ、ジャワなど、東南アジア諸国を結ぶ中継貿易国家として栄えた大交易時代。

冊封使節を迎えるための組踊、王族着用に始まる紅型等、王国独自の酒泡盛、琉球独自の文化………。

その繁栄を、沖縄の古謡集―『おもろさうし』は「首里にまします国王と、天に照る太陽神と、一体にあらせられよ」と謡いました。

すべてが日本の南端、アジアの入口に位置するところから生まれました。

琉球処分〜近現代の「沖縄」へ

しかしその後、17世紀初め(1609年)の薩摩侵入、明治十二年の琉球処分などにより王国は衰退・消滅。

第二次世界大戦で王朝の遺産は灰燼(かいじん)に帰しました。

戦後、沖縄は、アメリカ統治のもと、日本本土と政治、経済ほかすべての面で分断されました。

しかし粘り強い県民の復帰運動や政府の交渉で本土復帰を果たし、それと平行して、消失した首里城や古都首里の町並みの整備が進められ、1992年には首里城が復元をなされ、今日に至っています。

琉球王国および首里城関連年表

首里城公園資料

琉球王国および首里城関連年表

首里城公園資料

- 1372年

- 中山王察度王 初めて明に使者を送る

- 1406年

- 尚思紹(尚巴志の父)中山王となる

- 1427年

- 龍潭を掘り、庭園を整備した。

- 1429年

- 尚巴志、三山を統一。琉球王国が成立

- 1458年

- 万国津梁の鐘を正殿に掛ける

- 1470年

- 尚円、王位につく。瑞泉門を創建

- 1477年

- この頃歓会門、久慶門を創建する。

- 1494年

- 円覚寺を創建

- 1501年

- 玉陵築造

- 1502年

- 円鑑池、弁財天堂創建

- 1508年

- 正殿に青石の石「高欄、大龍柱」配置。この頃北殿創建

- 1519年

- 園比屋武御嶽石門を創建

- 1527年~55年

- この頃龍樋、首里門(守礼門)を創建

- 1546年

- 首里城東南の銃壁を二重にし、継世門を築く

- 1609年

- 島津の琉球侵入

- 1621年~27年

- この頃南殿、創建

- 1660年

- 首里城焼失

- 1672年

- 首里城祭再建

- 1682年

- 龍頭棟飾を焼き正殿、屋根に置く

- 1709年

- 首里城焼失

- 1712年

- 首里城再建、1715年完了する。

- 1729年

- 正殿の玉座を中央に移し、「唐玻豊」と改名

- 1753年

- 寝廟殿、世添御殿を創建

- 1799年

- 識名園が造営される

- 1853年

- ペリー提督来琉。首里城訪問

- 1872年

- 琉球廃藩置県

- 1879年

- 首里城明け渡し。琉球王国の崩壊

- 沖縄県誕生

※首里城公園の首里城復元告知パンフレットをもとに、作成しました。

-

-

琉球王国の歴史と変遷

日本の南の果てー亜熱帯の島々に

もうひとつの文化が華ひらいた。

琉球王国、450年。

-

-

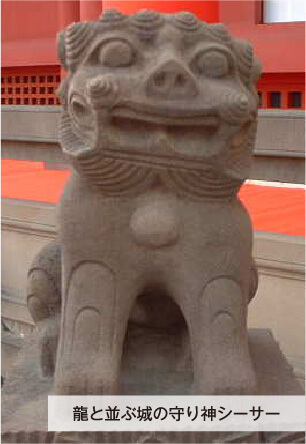

首里城と城下町について

城を中心に、町が生まれ、王国が整った。

琉球王朝の華―スイグスク。

-

-

首里の風土、土地柄

高台にあるのに、そこは森と水の町。

珊瑚の島の自然と歴史文化が生んだ

世界遺産・首里城。

-

-

戦前の首里と、首里人

戦前の首里は、王朝残影。

詩人・佐藤惣之助はこう感嘆しました。

『しづかさよ、空しさよこの首里の都の宵のいろ…』

-

-

沖縄戦による災禍

首里に日本陸軍司令部があったことから、

王国の史跡・文化遺産のことごとくが消失し、

城下町のすべてが壊滅しました。

-

-

戦後の首里復興

戦争で廃墟と化した首里の町に元の首里人が戻り、

瓦礫を片付け、石垣を積みなおし、

一からの復興が始まりました。

-

-

首里城復元計画と工事

首里城の復元は、本土復帰前の琉球政府の、

そして復帰後は市、県、国あげての

悲願であり、夢でした。